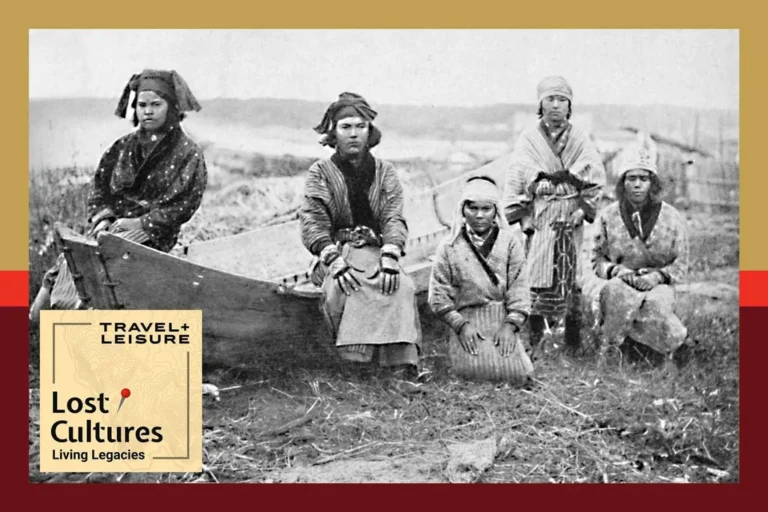

Chaque mercredi, dans le podcast Lost Cultures: Living Legacies, l’animatrice Alisha Prakash, directrice éditoriale associée à Travel + Leisure, explore des identités culturelles uniques à travers le monde et partage des pistes pour mieux les découvrir lors de vos voyages. Le format met en lumière des peuples, des traditions et des récits souvent méconnus, en donnant la parole à des chercheurs, des artistes et des acteurs communautaires. Cet épisode en particulier revient sur l’histoire et la résilience des Taïnos des Caraïbes, à travers le parcours d’un défenseur issu de cette communauté.

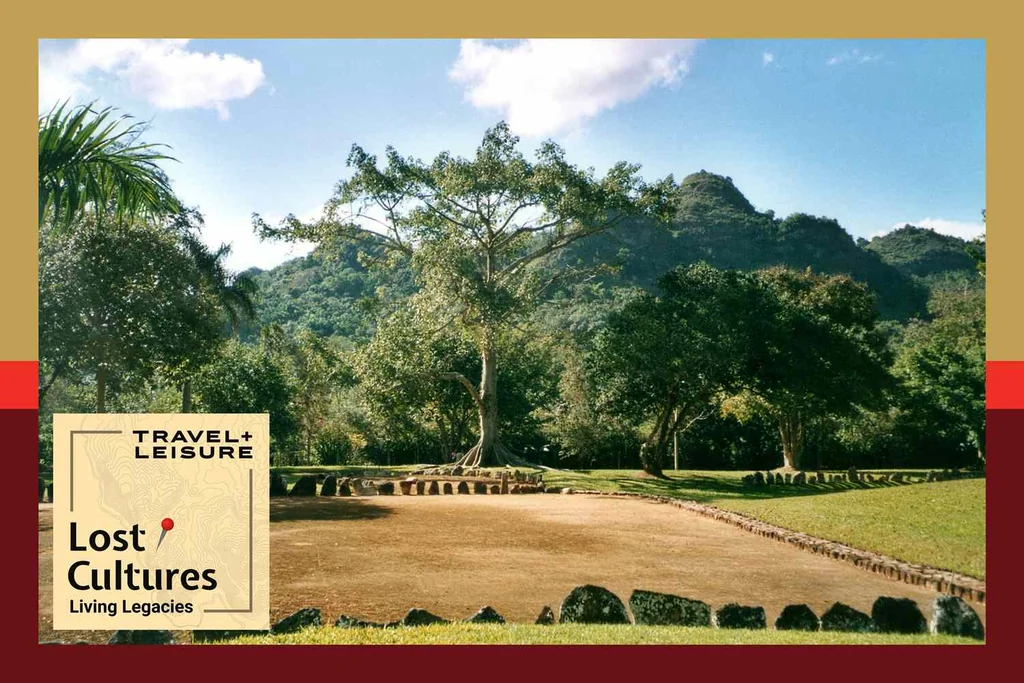

Les Taïnos des Caraïbes : histoire et héritage

À l’âge de 12 ans, Jorge Baracuteí Estevez a vécu une expérience qui a changé le cours de sa vie, provoquée par un panneau erroné dans un musée. Il était allé en sortie scolaire avec l’intention de montrer à ses camarades la culture indigène des Caraïbes et de mettre en valeur l’héritage de sa propre famille. Arrivé devant les vitrines, il a été frappé par un petit panneau qui indiquait que, « malheureusement, en 1565, tous les Taïnos avaient disparu ». Cette phrase l’a profondément heurté parce que, lui-même, Taíno, existait bel et bien.

Au lieu d’accepter cette affirmation, il est retourné au musée semaine après semaine pour observer et questionner. Sa curiosité s’est transformée en vocation : il est devenu chercheur, déterminé à comprendre ce qui s’était réellement passé et à redonner visibilité à l’histoire taína. Son engagement l’a conduit à créer un groupe de recherche et à participer au renouveau des identités taínas à travers la région. Cette démarche illustre comment une simple information erronée peut éveiller une quête profonde de vérité et de réparation historique.

Les Taïnos faisaient partie des premiers habitants indigènes des Caraïbes et furent les premiers à entrer en contact avec l’expédition de Christophe Colomb. Dans son journal, Colomb décrit sa rencontre de façon élogieuse, notant la générosité et la douceur de ces peuples. Il écrivait notamment que, selon lui, ils « nous donnèrent tout ce qu’ils avaient avec bonne volonté » et qu’il n’existait « pas de meilleur peuple au monde » — des propos qui témoignent d’une perception initiale favorable, avant la violence coloniale ultérieure.

Pourtant, comme pour bien des peuples indigènes des Amériques, la rencontre avec Colomb s’est rapidement doublée d’un affrontement brutal. Des Taínos furent kidnappés pour être vendus, d’autres furent réduits en esclavage pour travailler dans les fermes et les mines, exigeant des tributs en or ou en coton. Selon le National Humanities Center, environ 50 000 Taínos sont morts dans les deux années qui ont suivi l’arrivée de Colomb en raison de ces violences et des maladies introduites. Toutefois, les Taínos n’ont pas complètement disparu : ils se sont rebellés, ont obtenu des reconnaissances de liberté, ainsi que des terres et des chartes, et leur mémoire survit dans des lignées et des récits familiaux.

Dans les années 1980, un mouvement de redécouverte a pris de l’ampleur : des personnes vivant dans les Caraïbes ou d’ascendance caribéenne ont commencé à fouiller leur histoire familiale et à reformer des groupes qui ont désigné des chefs. Avec le temps, ces groupes se sont multipliés et ont essaimé à travers la région ; aujourd’hui, on retrouve des communautés taínas en Jamaïque, en Haïti, en République dominicaine, à Porto Rico et à Cuba. Jorge Estevez a fondé Higuayagua principalement pour créer une cellule de chercheurs, en essayant d’éviter à l’origine une structure tribale, mais la croissance du mouvement a rendu inévitable une organisation et la désignation de responsables.

Estevez explique qu’il est devenu un choix logique pour diriger une partie de ce travail parce qu’il avait initié le groupe de recherche et pris en charge certaines responsabilités. Il reconnaît que la charge est lourde : être chef est un honneur mais aussi un travail difficile, qui demande du temps et de l’engagement. Dans son cas, la priorité est la recherche et la transmission de connaissances plutôt que la reconstitution d’une structure tribale stricte. Son approche illustre la manière dont les communautés contemporaines taínas cherchent à concilier identité, étude historique et pratiques culturelles vivantes.

Pour en savoir plus sur les Taïnos et sur le parcours de Jorge Baracuteí Estevez, écoutez la conversation d’Alisha Prakash avec Estevez et Ikra Mateo, chanteuse‑auteure d’origine taína, dans Lost Cultures: Living Legacies, disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music et partout où sont proposés des podcasts. Download the Transcript

Note de la rédaction : veuillez noter que cette transcription n’a pas fait l’objet de notre processus éditorial habituel et peut contenir des inexactitudes ou des fautes de grammaire.